И зимой светит солнце...

Написанная два десятилетия назад статья Андрея Лаврова, посвященная Бродскому, кажется нам по-прежнему достаточно интересной. Поэтому, вслед за chelyabinsk.fm, мы решили опубликовать ее, использовав в качестве повода день рождения поэта.

Но на самом деле эта статья – фрагмент более обширного текста, который заинтересованный читатель может скачать ниже.

И ЗИМОЙ СВЕТИТ СОЛНЦЕ

(опыт анализа императивов одного поэта)

Пой же поэт Новой зимы приход.

И. Бродский

Эти строки прекрасно определяют внутреннее ощущение современной русской (и не только русской) поэзии. Ядерная зима культуры, о необходимости которой так долго говорили, свершилась.

Начало ее было похоже на все предыдущие. Та же потеря ориентиров, повышение уровня жизни, предсмертный (серебряный у нас) взлет - последние дары осени. То же ожидание «желтолицых варваров» с Востока, то же предчувствие нового пришествия Христа (или антихриста, что зачастую одно и то же). Потом - пустота и отчаяние. Но и во тьме светит одна звезда.

Поэзия Бродского - результат редчайшей конвергенции 2-х культур - русской и англо-американской. И дело не только в привнесении в нашу поэтическую традицию новых поэтических приемов, а в том, что и в русскую культуру вносятся характерные черты английского менталитета. Наши ведь всегда больше тяготели к германцам да галлам.

Основные черты англосаксонского менталитета в творчестве Бродского: меньшая доля мистицизма («А мистика есть признак неудачи, попытки с нею справиться иначе, пожалуй, и не стоит трактовать»); культ здравого смысла, который до него в литературе у нас был разве что у Чехова; некая «правовая сдержанность» и строгость; горькая ироничная агностика; боль скептика и циника; широкая универсальность мышления и тревожная примесь абсурда, - все они оказались сравнительно новой прививкой на древе русской поэзии.

Существование в его творчестве двух типов ментальности делает его истинным «гражданином мира». Хотя нет, скорее - гражданином Европы и Америки (при этом, Белой Америки). Недолюбливает наш поэт другие культуры (читай: нации) - впрочем, его право.

Где та абсолютная точка, на которой держится вселенная поэта? Его бытие? А на чем, кроме своего дома, может держаться истинный римлянин? Единственным центром для одинокого поэта-стоика становится язык. Свобода, которая «превыше креста овала», - извечная форма существования языка. Лишь в нем она абсолютна.

Слово – единственная религия поэта, и одновременно – высшая реальность. Здесь означаемое и означающее как бы меняются местами. Перед нами – как это ни странно для человека англоязычной культуры – своеобразная форма средневекового реализма. А значит, и платонизма. Именно полностью отдав себя во власть языка, поэт получает искомую свободу. Растворившись в служении слову, поэт становится сверхчеловеком. Перед нами – старый миф. Из языка, из служения ему, из эстетизма Бродский строит и свою этику, и свой мир в целом.

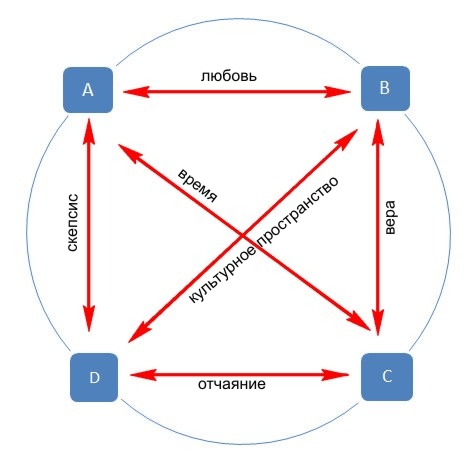

Попробуем обнажить «эмоционально-тематический» костяк этого мира. Бродскому свойственна повышенная геометричность, любовь к строгости, к пропорции как к добродетели. Ведь «геометрия - есть музыка сфер». Сквозь его стихи слышна музыка Логоса. Поэтому схема его поэтического мира мне представляется так:

Язык

1. Прежде всего – культурное пространство как совокупность идей и смыслов

2. «Все мои стихи более или менее об одной и той же вещи – о времени» (Бродский сам о себе)

3. Любовь – синкретический образ любви к возлюбленной, миру и, конечно, к року

4. Скептицизм – ирония и здравый смысл

5. Вера – как вера в вечную значимость культуры и языка ценностей, бытийствующих в нем

6. Отчаяние – как экзистенциональное состояние, пограничное состояние

Как уже говорилось, весь мир Бродского - внутри языка, при этом язык - одновременно и свободное «я» поэта. Язык - окружность, центр которой везде, а границы – нигде (определение бога по Н. Кузанскому). Это «я» образуется при пересечении в поле языка определённого времени и культурного пространства, как культурной традиции.

В этом поэтическом мире происходят постоянные взаимоперетекания и взаимопревращения всего и вся. В (вера в любовь) переходит в D (отчаяние скепсиса). А (скептическое восприятие любви) в С (отчаяние потери веры).

В точке пересечения времени и культурного пространства создается единство — растворение поэта в языке. Сами время и культурное пространство в этой точке постоянно находятся в состоянии тождества – антагонизма.

В мире Бродского практически отсутствуют чистые краски. Любовь смешивается со скепсисом, и в горниле отчаяния превращается в веру, дающую возможность любви. Перед нами — вечный круг времени и культуры, человеческой жизни во всей ее сложности, со всеми ее падениями и взлетами.

Бродский, хотя и поэт-философ, логику ни в грош не ставит. А если и ставит, то далеко не аристотелевскую, другую какую-то. Все у него неевклидово: и время, и пространство, и геометрия. Его творчество глубоко противоречиво. Оно есть редкое на русской почве сочетание простоты и сложности. Огромное количество культурных кодов — и свободная игра с ними.

Отыскивая цитатные сокровища из залежей европейской культуры, он не только создает для них новое обрамление, но, пропуская через себя-язык, подвергает новой огранке, творит иные драгоценности. Поэт — мифическое животное инициации, которое, пожирая и переваривая культурные феномены, выдает нечто совершенно иное.

Благодаря наследию Бродского наша поэзия может если не пережить зиму, то хотя бы выжить. Пока есть те, кому она нужна. А новое поколение пусть выбирает…

г. Челябинск, 1991

В круге

|

Последнему свободному фотохудожнику Челябинска посвящается

|