Многострадальная книга Тарковского

Настоящая статья была написана Николаем Федоровичем Болдыревым в качестве рецензии на вышедшую впервые на русском языке книгу «Дневники Андрея Тарковского. «Мартиролог». В сокращенном варианте статья была опубликована в журнале «Октябрь» №5 за 2009 год под названием «Многострадальный Мартиролог».

Мы публикуем полную редакцию статьи, любезно предоставленную Николаем Болдыревым.

Начав в 1970 году вести дневник, Андрей Тарковский назвал его внезапным словом Мартиролог, то есть перечнем перенесенных страданий, словно бы предзная или предопределяя свою будущую судьбу, во всяком случае — свое внутреннее ее осознание. Парадоксальным образом и судьба самого дневника оказалась нелегкой. После смерти художника (в 1986 году) его дневники, равно и главный теоретический труд — книга «Запечатленное время» — вышли в переводах на многие языки мира. И единственный язык, на котором они не выходили, был русский…

Фрагменты из дневников печатались в разные годы (главным образом в 2002 г.) в журнале «Киносценарии», отчасти — в «Искусстве кино». И вот наконец-то (после 22-х летнего ожидания!) вышел в свет оригинальный текст[1]. Первое чувство, конечно, радость, ведь прикасаешься к многообъемной картине внутреннего мира человека поистине незаурядного, уникального. Ощущаешь ритм его откровенного диалога с самим собой... Однако радость эта, увы, недолга, ибо с изумлением, а затем с досадой обнаруживаешь, что желанной и объявленной публикатором полноты издания как раз и нет.

Как так? — встрепенется читатель, выложивший почти три тысячи рублей за том. — Ведь во вступительном слове автор проекта, публикатор текста, сын режиссера Андрей Андреевич Тарковский прямо пишет: «В ней (этой книге. — Н.Б.) собраны полные тексты (выделено мной. — Н.Б.) дневников, начатых Тарковским в 1970 году, вплоть до последних записей незадолго до смерти в декабре 1986 года. Тексты, рисунки и фотографии воспроизводятся по документам флорентийского архива, где Международным Институтом имени Андрея Тарковского в Италии собраны все личные материалы Андрея Арсеньевича из Москвы, Рима, Лондона и Парижа...» Более того, том заявлен как первый в серии публикаций всего литературного наследия кинорежиссера. Если не научное качество, то уж текстологическая ответственность вроде бы обещана. Ан, увы, нет.

Почему я так уверенно говорю? Просто в ходе работы над двумя своими книгами о Тарковском (изданы соответственно в 2002 и 2004 годах) мне пришлось внимательно проштудировать текст первопубликации «Мартиролога», вышедшего в переводе на немецкий язык в двух томах: первый том в 1989 году, второй в 1991 в издательстве «Ullstein GmbH» в Берлине. (Публикатор — вдова режиссера Лариса Павловна Тарковская, редактор — Христиана Бертончини, с которой Тарковский сотрудничал по другому своему проекту.)

Кстати, почему наследники (Лариса Павловна скончалась в 1996 году и правонаследие перешло к сыну) все эти долгие два десятилетия отказывали российским издательствам, желавшим опубликовать «Мартиролог», — немалая тайна. Известно, что в переговорах последнего десятилетия важным мотивом были гонорарные вопросы. Впрочем, вполне возможно, что немалое значение имели мотивы иные. Не будем забывать, что Андрей Арсеньевич завещал похоронить себя на русском кладбище под Парижем, а на предложения перезахоронить его в Москве вдова в свое время ответила решительным отказом, ссылаясь на прижизненную волю мужа. Тарковский не рассматривал свою отчужденность от родины в 1982-86 годах как всего лишь конфликт с властью или «режимом», четыре года пытавшимся им манипулировать и державшим ради этого в заложниках его сына, падчерицу и тещу.

Накануне отъезда в Италию Тарковский пережил серьезнейший кризис, в ходе которого стал смотреть на вещи много иначе, чем раньше, и беспечно-холуйское «власть плохая, а мы хорошие», которым руководствовались многие из «делателей искусства», его уже совершенно не устраивало. Степень глубины его одиночества была пропорциональна его разочарованию в своем окружении. (Драму Гамлета как ситуацию необходимости, но невозможности общения он исследовал до своих последних дней.) Тарковский чувствовал и понимал, что «ткань», из которой «шьется» современный человек, лезет при малейшем серьезном натяжении, потому что прогнила сама человеческая матрица, сам новоевропейский «проект человека». Личное и метафизическое в этих его позднемосковских наблюдениях неотвратимо пересекались.

Наблюдения такого рода мы без труда найдем в немецкой первопубликации дневников, но едва ли отыщем в версии русско-оригинальной. Вот маленький фрагмент (внутри фрагмента все сокращения-отточия — мои) большого парижского монолога от 13 апреля 1986 года (в «полном» тексте русскоязычного «Мартиролога» он полностью отсутствует, без отточий): «Как часто я бывал необъективен в оценке людей, меня окружавших! Моя нетерпимость к людям, а с другой стороны моя чрезмерная доверчивость приводили часто либо к разочарованиям, либо наоборот к неожиданным “сюрпризам”. Люди, которых я когда-то принимал за моих друзей, находившиеся близко ко мне, оказывались в действительности попросту жалким ничто; вместо того, чтобы поддержать бедную Анну Семеновну (тещу. — Н.Б.), которая осталась одна с детьми, <...>, они, если случайно встречали на улице Ольгу или Андрюшу, испуганно как от прокаженных убегали от них прочь.<...> Я не могу понять этих людей, потому что со многими из них мы часто обсуждали мое безвыходное положение. Ведь они знали, что я в течение семнадцати лет оставался безработным, со всеми следствиями из этого. <...> И ведь были и те, кто клялись мне в дружбе, а затем были сверх всякой меры счастливы, примкнув к целенаправленной моей травле. Все эти застольные разговоры о свободе личности, творчестве и т. п. — не что иное, как лицемерная болтовня, столь характерная для русского существа тотальная безответственность. <...> Никто не написал об этом лучше, чем Достоевский в своих “Бесах”. <...>

Ни один человек, знающий себе цену, не позволит бесконечно потешаться над собой. Я никогда не раскаивался в своем решении... (Остаться в Италии. — Н.Б.) Убежден, что друзей у меня (в том смысле, как понимаю слово дружба) никогда не было; и настоящей дружбы не может быть там, где нет свободы…» (Здесь и далее перевод с немецкого — мой.)

Так что едва ли удивительно, что Андрей Арсеньевич завещал похоронить себя на русском кладбище под Парижем, а на предложения перезахоронить его в Москве вдова в свое время ответила решительным отказом, ссылаясь на прижизненную, нотариально зафиксированную, волю мужа: «Ни живым, ни мертвым я не хочу возвращаться в страну, которая причинила мне и моим близким столько боли, страданий, унижений».

Но и после воссоединения семьи и далее похорон мужа общение с Россией не было для Ларисы Павловны временем сколько-нибудь отрадным. Вначале ей пришлось «отбиваться» от московских родственников Тарковского и, возможно, советских властей, вполне естественно желавших перевезти прах родного человека и великого кинорежиссера в Россию. Затем в российских печатных изданиях на нее полился такой поток «обличительных» инвектив, что даже стороннему наблюдателю было ясно, что задача этих действий — попытаться разрушить образ великого художника посредством «смешения с грязью» образа его жены: муж и жена — одна сатана[2].

Наиболее ярко и грубо «тарковскофобия», весьма модная одно время в московских кинематографических кругах (феномен, заслуживающий изучения), выплеснулась в деятельности О. Сурковой, еще студенткой пригревшейся возле семьи Тарковских. В 1985 году в Берлине во все том же издательстве «Ullstein» вышел (впервые) на немецком языке главный теоретический труд Тарковского «Запечатленное время», что возмутило Суркову, написавшую автору письмо со своими претензиями на соавторство и на часть гонорарных отчислений. (Мотивация: некогда в советском издательстве Суркова издала под своим именем книжицу размышлений Тарковского, перемежаемых ее вполне заурядными вопросами-монологами.) Тарковский, сделав возмущенную запись в дневнике, ей не ответил. Дождавшись смерти мэтра, его несостоявшийся Эккерман подала в суд на издательство, претендуя на соавторство книги и на соответствующую мзду. Фактически же это было, разумеется, обвинение в адрес Тарковского, ярое желание «уличить его в низости»: в наглом присвоении чужого интеллектуального труда. По существу все это было, разумеется, нелепо: какие теоретические идеи мог уворовать у журналистки, никогда, кстати, не понимавшей его кинематографа, гениальный режиссер, раскрывающий в книге суть своего метода и свою мировоззренческую позицию, причем и то, и другое — в живом рассказе о лично пережитом?! Тем не менее, около пяти лет, пока длился процесс, Лариса Павловна вынуждена была сносить эти инвективы в адрес покойного супруга.

Дождавшись смерти вдовы, Суркова, теперь уже педалируя на своей якобы уникальной «приближенности к личным тайнам Тарковских», с неслыханной лексической и стилистической разнузданностью принялась печатно изобличать «семейный союз», поднимая все постельное белье, которое ей было известно либо казалось известным. Так, не стесняясь, она воздвигала памятник самой себе. Как тут не вспомнить лишний раз знаменитое место из письма Пушкина Вяземскому: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением... Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе».

Такова, в общих чертах, была та атмосфера, те флюиды, которые шли (не могли не идти) из Москвы на наследников дневников (и иных текстов) Тарковского, живших в Италии и Франции. Но вот, слава Богу, роковой круг отчуждения преодолен. Хотя весьма многозначителен сам тот факт, что «Мартиролог», который мы держим сегодня в руках, сделан и выпущен именно в Италии, во Флоренции, и лишь затем тираж был привезен в Россию для продажи. Вольно или невольно подчеркнута импортность книги и своего рода дистанцированность наследия Тарковского, некая его приватная эксклюзивность, словно бы оно еще (или уже?) в каком-то смысле не принадлежит «русскому народу» и русской культуре, не есть плод и следствие русской почвы и русской души. Ситуация все еще внутренне полемичная, и конечно, это не случайность.

Внутреннее движение Тарковского было предельно графично и рельефно, в нем чувствуется что-то почти аввакумовское по несгибаемости (словно бы эхо раскольничьих костров блуждает в иных его картинах), по бесстрашию созерцания социума словно бы извне. »Я совершенно не приемлю современное искусство. То есть именно искусство или нечто претендующее на него. И оттого, что оно бездуховно. Оно из поиска Божественной сущности превратилось в демонстрацию метода...» (11 июня 1982 г. — Флорентийское изд.) И оттого ощущение льющейся силы гамбургского счета, предъявляемого автором себе и всему, с чем он соприкасается, — едва ли не главное впечатление от «Мартиролога».

Суждения мастера изумительно (впрочем, иногда и запальчиво-наивно) максималистичны и притом почти всегда в них доминирует этический импульс. Видел фильм Алова и Наумова “Бег”. Это ужасно! Издевательство над всем русским — характером, человеком, офицером. Черт-те что!» (17 октября 1970). «Сегодня смотрел “Ватерлоо” Бондарчука. Бедный Сережа! Стыдно за него» (18 сентября 1970). «Не знаю почему, но меня в последнее время стал чрезвычайно раздражать Хуциев. Он очень изменился в связи с теплым местечком на телевидении. Стал осторожен... И мысли-то у него всё какие-то короткие, пионерские...»[3] (18 февраля 1973.) Но истым синонимом гениального приспособленчества и пошлости был для него, как известно, Сергей Герасимов. «Как тщеславны старики — все эти Герасимовы! Как они жаждут славы, похвал, наград, премий! Очевидно, думают, что от этого они станут лучше снимать...» (3 сентября 1970.) 11 марта 1973: «Сергей Герасимов рвется к Ленинской премии; выступает в прессе с клятвами и объяснениями в любви в адрес Человека. Но, понимая, что его “Любить человека” вполне ничтожно, он выдумал “тетралогию” и хочет Ленинской хотя бы за четыре свои дерьмовых фильма. Что же? Может быть, и получит. Ну и ничтожество!»

Однако в год своей смерти (в марте 1986) Тарковский узнал, что Герасимов добился гораздо большего: московская кинематографическая элита объявила Герасимова величайшей кинематографической фигурой отечества, назвав его именем ВГИК. Уже из этого факта можно понять истинный характер московского пессимизма Тарковского.

Однако взгляд дневника отнюдь не замыкается рамками московской «соревновательности». Беспощадной и предметной иронии подвергаются и книги, и личности, и фильмы. «Лелюша у нас обожают. Даже публика из Дома кино. Это не случайно. Пошлость у нас любят. “Жизнь, любовь, смерть” — чудовищная по своей пошлости картина. Речь в ней идет ни больше, ни меньше как о протесте против смертной казни. (Почти Достоевский!) Но для того, чтобы заинтересовать этой проблемой зрителя (да и самого себя, наверное! Sic!), какими только средствами он ни пользуется! И секс, и извращение, и сентиментальности. Бедный бездарный французик. В Доме кино публика просто писала кипятком от восторга» (7 сентября 1970). 1 июля 1982: «Смотрел ужасный фильм Ангелопулоса “Александр Великий”, который в Венеции в прошлом году получил “Золотого льва”. Скучно, длинно, пусто, многозначительно и бессмысленно. Головно, без понятия об образе, ритме, поэзии. Поразительно тупо». Но не только, конечно, кино. «Прочел Воннегута “Крестовый поход детей”. Да. Он и пацифист, и молодец. Лихо пишет. Но где наша русская бессмысленная и бесполезная великая глубина?! Грустно» (1 сентября 1970).

По этой последней парадоксальной оценке легко увидеть практически-рабочий характер всех беспощадных его реплик. К мизантропии или желчности все это, разумеется, не имеет никакого отношения. Ведь в дневнике неизмеримо больше восхищенных заочных диалогов и раздумий, где визави пишущего то Гессе, Валери и Толстой, то — Брессон, Виго, Бергман... Надо помнить, что дневник (если это реальный дневник, а не его тщеславная имитация) это всегда плацдарм работы с собой и только с собой, а внешний мир становится лишь поводом для проникновения в свою глубину, для формовки своего метода. «Вот мне исполнилось 40 лет. А что я сделал к этому времени? Три жалких картины — как мало, как ничтожно мало и плохо...» (6 апреля 1972.) Максимализм Тарковского — это нечто, без чего было бы совершенно нереально достичь того, чего он достиг, ставя себе каждый раз новую планку вполне сознательно. 29 января 1973 года: «Уже невозможно называть кинематографом разыгранные и снятые сюжетики и истории. Все это не имеет к кино никакого отношения. Прежде всего кино — это произведение, невозможное ни в каком другом виде искусства. То есть кино — это лишь то, что можно создать при помощи кино и только кино...» И 13 декабря 1973: «Моя цель — вывести кино в ряд всех других искусств. Сделать его равноправным перед лицом музыки, поэзии, прозы и т.д.&кaquo;. Дневники показывают, какое непрерывное «самовзнуздывание», какая самобеспощадность, какая воля потребовались ему для того, чтобы окончательно освободить свой метод от остатков жанровых и сюжетных клише, поставив в центр медитационного внимания течение «сакрального времени», невидимого зрением функционально-овнешненным.

В свое время было много сплетен про произвол Ларисы Павловны при первоиздании дневников. Мол, кто-то из московских ее гостей, якобы, сам видел, как она яростно выдирала из блокнотов целые страницы, рвала их и швыряла в урну. Поверить в такое нельзя по двум причинам. Во-первых, надо быть слабоумным, чтобы проделывать такое при свидетелях, тем более московских. А во-вторых, издание Ларисы Павловны заметно более полное, подробное и бережное, нежели издание сына.

Впрочем, в одном отношении издание оригинальной версии дневников более полно: сын восстановил многие выпущенные Ларисой Павловной критические реплики мужа в ее и ее дочери (от первого брака) адрес. Образ жены предстает уже не столь лучезарно-безоблачным, и становится видно, что же именно обременяло большого художника в семейной жизни. «Лариса снова перебрала...&кaquo;, «Лариса как всегда все испортила своей неточностью, необязательностью...» Ссоры, о которых упоминает дневник, оказывается, своим предметом имели либо неравнодушие жены к не очень трезвому застолью, либо направление наклонностей и характера падчерицы Ольги.

Но что же редуцирует издатель русскоязычной версии? Можно ли найти какой-то внятно-четкий единый принцип? Едва ли. Хотя, проведя анализ, догадаться кое о чем можно. (Кстати, в издании берлинском принципы купюр внятно очерчены и сообщены читателю.) Приведу несколько примеров пропусков, помеченных в рецензируемом издании отточиями. 3 апреля 1980: «Сегодня звонила Лара. Ей приснилась Мария Ивановна. Будто она просила Лару быть последовательной и “привести все в порядок”. <...>». Что опущено? Смотрим переводное берлинское первоиздание. «Чувствую себя очень плохо без Ларочки!» (Т. 1. С. 292.) 3 апреля 1982: «Милые мои! Единственные, кто у меня еще есть — это Лариса и Тяпус. <...> Милый мой Тяпус! И Данечка!..» Что опущено? Цитирую фрагмент: «Милые мои! Единственное, что у меня есть, это вы — Лариса, Тяпус, Анна Семеновна и Ольга! Мой милый Тяпус! И Данечка!» (Т. 2. С.67.) И далее в русскоязычной версии теща Анна Семеновна и Ольга из позитивного контекста почему-то планомерно выводятся. А жаль. Поскольку общение со старой рязанской крестьянкой Тарковский считал для себя едва ли не благословеньем свыше, почитая ее за эталон русской православной женщины. Известно, что во внутренне труднейших для себя ситуациях он шел к Анне Семеновне, как идут к духовнику. Разве не вносит это весьма важный, если не сказать уникальный штрих к пониманию его личности, которую обывательская молва нарекла эстетской и прозападной?

Запись от 14 февраля 1982 года во флорентийском издании предельно лаконична: «Сегодня Анне Семеновне исполнилось 79 лет». Нет даже отточий. А вот что идет далее в переводном издании: «... Столь многое связывает меня с ней. Я не встречал в своей жизни человека столь же духовного. Со всей ее мудростью, добротой и глубоким пониманием. И вместе с тем с такой нежностью и терпением, что иногда от этого спазм в горле. Когда я так на нее смотрю, то часто мне бывает стыдно за самого себя, всё лишь пустая, ничтожная суета, томление духа» (Т. 2. С. 47).

14 февраля 1986 года. Во флорентийской версии: «Сегодня день рождения Анны Семеновны». Снова никаких отточий. В переводном издании большой пассаж, начинающийся так: «Сегодня у нашей любимой Анны Семеновны день рождения. Когда живешь рядом с ней, не перестаешь изумляться ее терпению, доброте и мудрости...» (Т. 2. С. 254.)

Печальнее, что гораздо чаще в оригинальной версии дневников опускаются записи, много более значимые для понимания жизненной драмы художника либо для его художественного метода, и по сей день для многих загадочного. 17 февраля 1983 года Тарковский фиксирует бесплодность ожиданий каких-либо позитивных решений от московских властей. После слов «очень грустно все и как-то мучительно грустно, то есть тоскливо» в рецензируемом издании идут отточия. Выпущен рассказ о мучительнейшей тоске по московским «заложникам», завершающийся так: «Но разве я слепой и не вижу, как Лариса каждый раз после телефонного разговора с Москвой закрывается в ванной и воет? Можно подумать, что мне легче! <...> Но что мы можем сделать? Ведь у нас не было выбора. В этом мы убеждены. Но разве мы могли представить, что будет так невыразимо тяжко?» (Т. 2. С. 121.)

Этим же днем Тарковский записывает интереснейшие (на книжную страницу) размышления (в русской версии их нет, равно как и отточий) о природе времени, где ссылается на мысли Л. Лопатина и С. Аскольдова-Алексеева, особенно на статью последнего «Религиозный смысл времени», где режиссера особенно привлекает различение физического, психологического и онтологического времени. Надо ли говорить, сколь это важно для исследователя: ведь именно время Тарковский взял за фундаментальный внутренне-строительный принцип кинематографа как оригинального, а не сплошь синтетического вида искусства. Он пишет: «Сознание реальности времени есть очевиднейшее, точнейшее и неопровержимейшее доказательство сверхвременной природы нашего Я. Время не может быть наблюдаемо и понято посредством чего-то, что само было бы лишь временным...» (Там же.)

9 марта 1985 среди прочего записывает: «Единственно важное — находить ВРЕМЯ внутри времени. Окончание фильма и подготовка к “Летучему голландцу”. Это чудовищно трудно, но необходимо!» (Т. 2. С. 190.) Первая фраза исключительно важна, поскольку это самая краткая формула метода зрелого Тарковского: выход из психологизированного времени во время бытийно-сакральное. И снова мы этих записей во флорентийском издании (2008 года) не найдем.

Когда в якобы полной версии «Мартиролога» так легко делаются купюры, то реальные пропорции тематических линий искажаются, а иные линии словно бы куда-то исчезают. Скажем, линия интенсивной внешне-внутренней жизни Тарковского в Европе (а не просто умирания, как это выглядит в завершающих блоках тома). Особенно сильны купюры в дневниках 1984–86 годов. В оригинально-флорентийской версии «Мартиролога» эти годы занимают 75 книжных страниц, в то время как в переводной версии — 165, притом, что знаковая наполненность русскоязычной страницы ниже немецкой.

Удивительная по содержательности запись сделана 13 февраля 1986. Во флорентийском издании от нее — две фразы: «Болят, зябнут ноги. Читаю гениальную “Анну Каренину”». В берлинском — три с половиной страницы насыщенного текста, быть может самых важных раздумий во всем дневнике. О сущности любви, брака, о «счастливой&кaquo; и «несчастливой» любви, о том, насколько взаимосвязаны любовь и счастье, о скрытом механизме силы и взаимоподчинения. «... Болят ноги. Читаю гениальную вещь — «Анну Каренину». Не могу представить, как можно было бы сделать фильм о счастливой любви. <...> Любовь как таковая вообще не имеет ничего общего со счастьем, и так это и должно быть; ибо иначе она тотчас превратилась бы во что-то упрочившееся и буржуазное. Любовь — это прежде всего недостающее нам равновесие, и счастливая любовь не может принести чего-либо такого, да ее и вообще не существует. Но если она даже однажды и случается, то тогда это два достойных сожаления человека, словно две половинки, которые каким-то образом друг друга связывают, словно ввинчиваются в резьбу. И затем это действует уже как совершенно мертвое образование. Там уже ничего не возможно, там уже нет дуновения ветра, ни теплого, ни горячего, там все уже застыло и затвердело. Рассматривая такие отношения, скорее всего, откроешь в них чудовищный скрытый механизм подавления. Нет, все это нечто другое, нежели счастливая любовь. Эти люди даже в биологическом смысле старятся очень быстро. Да ее попросту и невозможно увидеть, вероятно потому, что все это противоречит здравому человеческому рассудку. <...> Осуществленная любовь уже не есть любовь, но что-то совсем иное — реакция на это чувство, вернее — следствие этой катастрофы...»

Наблюдения от Толстого переходят к Бергману. Первоклассный анализ фильмов «Зимний свет», «Персона», «Стыд» на фоне важнейших для Тарковского раздумий о роковой взаимозависимости добра и слабости, силы и зла. Например, о фильме «Стыд»: «... Здесь речь идет прежде всего о том, что каждый хороший человек — слаб, что он не может сам себя оберечь и защитить; и что если он оказывается на это способным, т. е. становится сильным, то превращается в подлеца. Тогда он может уже защитить и себя, и свою жену, которая уже его не презирает. Он ее любил, и все же она его презирала. Но вдруг все изменилось. Он очень даже просто бьет ее по лицу, а она смотрит на него, стоя перед ним смиренно. Как бы это ни казалось удивительным. Но он уже больше не человек и чувствует это. В качестве любящего, доброго, но слабого человека он никому не был нужен. Все это живое доказательство того, что добро пассивно, а зло активно...»

Даже с краткими цитатами (из любимых писателей, философов и т. д.), которыми дневник Тарковского пересыпан обильно, во флорентийском издании происходит что-то странное. Чаще всего в берлинском издании их много больше. Так 9 марта 1985 их семь: четыре из Льва Толстого, одна из Лао-цзы, китайская поговорка и одна из Василия Великого. Во флорентийском издании цитат две: из Толстого и Лао-цзы. Но во множестве иных случаев в издании 2008 года они просто выпускаются, если сравнивать с берлинским изданием. Но разве не очевидно, что выписки в дневниках Тарковского являются частью его творческого процесса? Цитатами из любимых авторов он то подкрепляет свою мысль, то провоцирует ее, а иногда и со-медитирует посредством этих выписок. Все они в совокупности не просто дают нам представление о круге чтения режиссера и мыслителя-мистика, о его ментальных приоритетах, но и являются частью той уникальной мировоззренческой системы, над выработкой которой он трудился изо дня в день. Трудился в отрешенно одиноком диалоге с глубоко родственными себе духовными монадами.

Что следует изо всего вкратце изложенного? Первое: вопреки тому, что объявлено в предисловии к книге, данное издание дневников Тарковского есть все же издание очевидно неполное. Второе: исследователю жизни и творчества великого кинорежиссера, желающему получить сравнительно объективную информацию о составе и объеме «Мартиролога», следует изучать параллельно два издания: подготовленное сыном и какое-либо из переводных изданий, подготовленных вдовой режиссера. Третье: публикатор оригинала «Мартиролога», знающий, что вослед уже вышедшим изданиям на разнообразных языках он дает тоже далеко не полный текст, просто обязан сообщить читателю о принципах, мотивах, характере и размерах купюр (коли они так уж были нужны и казались неизбежны) и, если необходимо, сделать сравнительные ссылки на тот канон, с которого делались переводы на иностранные языки.

Разумеется, всякий публикатор дневников знаменитого или великого человека вольно или невольно выступает в роли интерпретатора. И тем более субъективного, чем сильнее он вмешивается в текст, в частности изъятиями. (Вспомним борьбу за «подлинные дневники» Льва Толстого, которые вела Софья Андреевна.) Разумеется, покуда живы близкие родственники и друзья гения, подобный субъективизм в отборе текстов не только неизбежен, но и вполне понятен, даже уместен. Не все следует бросать толпе под ноги. Лично я иные страницы «Мартиролога», где Тарковский фиксирует свои «разборки» с некоторыми ныне здравствующими персонажами, опустил бы. Но бережно бы, буква в букву, опубликовал бы все, что касается творчества, судьбы и художественного метода художника. Опубликовал бы даже то, что лично мне казалось бы абсолютно непонятным, странным или случайным.

Декабрь 2008 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Андрей Тарковский. Мартиролог. Дневники 1970—1986. [Флоренция:] Международный Институт имени Андрея Тарковского, 2008.

[2] Кстати, вот что писала в кратком предисловии к немецкому первоизданию «Мартиролога» сама вдова, объясняя мотивы, по которым она решилась согласиться на публикацию дневников, писавшихся Тарковским, конечно же, без оглядки на возможного читателя: «...Впоследствии меня укрепило в этом решении еще и другое обстоятельство: после смерти Андрея появились многочисленные статьи и “воспоминания” самоявленных “друзей” и “учеников”, либо искажавших истину, либо попросту ее фальсифицировавших. И не в последнюю очередь ради этой “действительной” правды я посчитала уместным позволить Андрею разговаривать с читателем своим собственным голосом, своим языком. Перед смертью Андрей не раз говорил мне: “Если бы только я был уверен, что не буду забыт, уход из жизни не испугал бы меня”. Есть художники, которые, живя в мире, где духовные ценности уже не являются ценностью, продолжают быть трансляторами истины и меры вещей. Они, подобно Андрею, всю жизнь несут на себе эту тяжелую ношу. И за это мы и должны быть им благодарны».

[3] Говорить о взвешенности и «объективности» таких оценок было бы наивно: разумеется, они вполне сознательно максимально субъективны, ибо выполняют в дневнике психо-терапевтическую для автора роль. Позднейший фильм М.Хуциева «Бесконечность» (это своего рода приобщение к братству сталкеров, где флюиды Тарковского вполне ощутимы) как раз и подтверждает, насколько недооценивал Тарковский возможности «очеркового» метода и «импрессионистичности» самой личности Хуциева.

Источник: nik-boldyrev.ucoz.ru

Вокруг

|

Интервью Лоры Гуэрра, взятое незадолго до 92-летия Тонино и его скоропостижного ухода

|

|

Статья Паолы Волковой

|

|

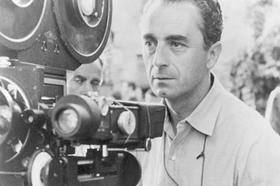

О Микеланджело Антониони

|

|

|

|

Интервью Тонино Гуэрры (осень 2011)

|

В круге

|

Известный эссеист и переводчик в поисках альтернативных способов познания себя и мира

|

Памяти Алексея Германа

|

|

Эдуард Артемьев вспоминает

|

Кирилл Шишов - о Леониде Оболенском и его эпохе

|

|

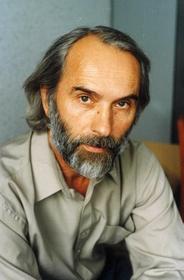

Интервью Сергея Параджанова Армянскому ТВ, 1988

|